膝の痛み、股関節痛 池袋 いとう鍼灸整骨院

2024.08.30

今回は当院でも来られる方の多い膝の痛み股関節痛の原因や、当院で行うことについて書きたいと思います。

膝の痛みの出現として多くは、筋肉・骨・軟骨・靭帯・関節包などの組織が痛むことにより生じます。その中で分類分けをすると大きく3つに分けられます。

1:スポーツやケガ、事故などによる原因のもの。

2:加齢や膝の酷使によっての原因のもの。

3:病気等により膝の痛みを引き起こすもの。

股関節痛の出現の多くは、関節の変形・内科疾患などが原因として出現することが多いです。

どちらの関節も体重を支える意味で大切な関節です。痛みの原因に当てはまるかを参考にして頂き、患者様のお悩みを少しでも緩和できるよう協力したいと思っております。膝について

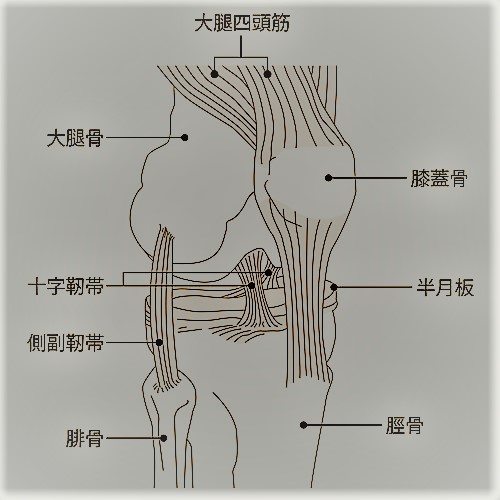

まず、膝の構造についてから簡単に説明します。 骨、軟骨、靭帯、筋肉、腱などから構成されます。骨は3つの骨からできており、脛骨・大腿骨・膝蓋骨があります。蝶番関節(ちょうつがいの様なもの)と言われ曲げ伸ばしができるのがこの関節の特徴です。膝蓋骨は膝を伸ばす際に筋収縮を上手く伝える為の滑車の役割をしています。

1:スポーツやケガ、事故による原因

◎スポーツ外傷半月板損傷 靭帯損傷など

半月板損傷は運動によるものが原因であることが多く、関節を無理に捻じったり伸長されると引き起こされます。比較的に若い人に多い障害ではありますが、加齢による半月板の老化により長期的にゆっくりと切れ、痛みもゆっくり現れることもあります。膝の関節を外側に曲げたときは内側、内側に曲げたときは外側の半月板が損傷します。

損傷の程度は3つの分類に分けられ、 Ⅰ度・わずかな線維が損傷した状態。痛みはあるが不安定な感じはない。

Ⅱ度・一部が断裂した状態。膝を軽く曲げた際に不安定感がみられる。

Ⅲ度・完全に断裂している状態。膝を伸ばしても不安定がある。 靭帯別での治療法(特に多く出現する3つ) 内側側副靭帯損傷の場合…

Ⅰ度の軽度の場合はRICE処置(安静・冷却・圧迫・挙上)で痛み・炎症・腫れ等を最低限に抑える。 Ⅱ~Ⅲ度では、サポーターやテーピング、ギプス固定を行い、3週間以上経って痛みが軽減してきたら装具を使ってリハビリを行う。前十字靭帯損傷などを併発している場合は、靭帯再建術が検討されます。 ・前十字靭帯損傷の場合…

損傷しても急性期を過ぎると症状が緩和する場合が多い為、治療をせず放置する場合が多いです。しかし、前十字靭帯の場合は他の靭帯と違い膝関節の内部に存在するために栄養が届きにくく、自然治癒が難しいという特徴があります。なので、痛みが引いても完治したわけではありません。放置すると関節が不安定になり、半月板損傷、軟骨損傷を合併し、将来的に変形性膝関節症に発展する可能性もあります。 ・後十字靭帯の場合…

損傷してもスポーツなどに支障をきたさないことが多く、局所の固定と筋力トレーニングによる保存療法で治療を試みることがほとんどです。ただ、ほかの靭帯損傷を併発したり、保存療法を行っても治まらない場合、手術による靭帯再建術が検討されます。 ・使いすぎ(オーバーユース)による経過性のスポーツ障害

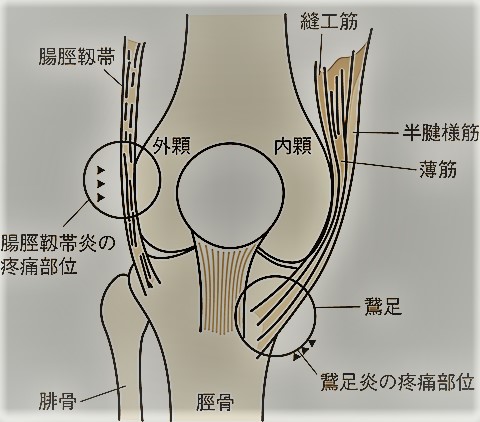

腸脛靭帯炎 膝蓋腱炎(ジャンパー膝) タナ障害 鵞足炎 オスグット病

離断性骨軟骨炎 膝蓋軟骨軟化症 膝蓋骨不安定症など これらは主にマラソンやサッカーなどの走る種目やジャンプ動作を多く繰り返して起こることが多く、膝の屈伸動作で膝関節周囲に痛みや引っ掛かり、ゴリゴリとした音が鳴るものもあります。

スポーツ障害の発生を高める原因として、筋力の低下やウォームアップ不足が挙げられます。その状態で無理な負荷を掛けることにより引き起こされることが多いです。

2:加齢や膝の酷使によっての原因のもの

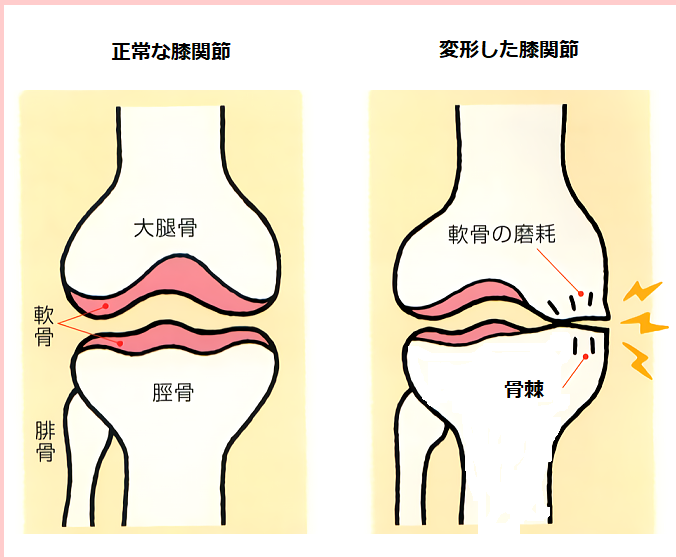

変形性膝関節症 膝蓋骨不安定症 膝蓋大腿関節症など特に多いのは変形性膝関節症になります。まずはどうして変形が起きるのでしょうか。

膝の関節を形成している骨や軟骨が様々な要因により、すり減ったりすることにより形が変わり、それが元になり痛みや動きの制限が引き起こされます。以下のような症状をお持ちの方はこの疾患が当てはまる可能性があります。

・立つ、座る、歩き始めでの動作で膝が痛む(初動痛)

・階段や坂道を上り下りする時に痛む。下りの方が痛みが強い。

・膝の動きに違和感や制限がある。関節のこわばり、一定以上曲がらない、伸ばせない

これらの状態が続くと痛みが持続して引き起こり、正座ができなくなるなどの状態となる場合もあります。他にも、関節がきしむような音がしたり、膝に水がたまる(関節水腫)こともあります。

治療や予防…基本的には程度の軽いものであれば、保存療法が主となります。患部の血液循環を良くする温熱療法やサポーターなどで固定する装具療法、膝まわりの筋肉や関節の柔軟性を高めて膝を支える力を強める運動療法が中心となります。骨の破壊や変形が進んでいる場合は手術を行います。内容としては内視鏡を行う簡易なものから骨の一部を切除するもの、傷んだ関節の一部を人工関節に取り替えるものなどさまざまあります。

・立つ、座る、歩き始めでの動作で膝が痛む(初動痛)

・階段や坂道を上り下りする時に痛む。下りの方が痛みが強い。

・膝の動きに違和感や制限がある。関節のこわばり、一定以上曲がらない、伸ばせない

これらの状態が続くと痛みが持続して引き起こり、正座ができなくなるなどの状態となる場合もあります。他にも、関節がきしむような音がしたり、膝に水がたまる(関節水腫)こともあります。

治療や予防…基本的には程度の軽いものであれば、保存療法が主となります。患部の血液循環を良くする温熱療法やサポーターなどで固定する装具療法、膝まわりの筋肉や関節の柔軟性を高めて膝を支える力を強める運動療法が中心となります。骨の破壊や変形が進んでいる場合は手術を行います。内容としては内視鏡を行う簡易なものから骨の一部を切除するもの、傷んだ関節の一部を人工関節に取り替えるものなどさまざまあります。3:病気等により膝の痛みを引き起こすもの

風邪 単純性股関節炎 ペルテス病 骨軟骨腫 内軟骨腫 骨肉腫 痛風関節リウマチ 大腿骨頭壊死 神経病性関節症(シャルコー関節症)

化膿性関節炎 結核性関節炎 有痛性分裂性膝蓋骨 滑膜骨軟骨腫症など

●股関節について

大腿骨の上の端にある丸い部分(大腿骨頭)と、骨盤側(寛骨)で骨頭の受け皿になる臼蓋との組み合わせでできた球関節です。保護機能として関節包・滑膜や滑液・軟骨・筋肉や腱等で構成されています。 これらに何らかの異常をきたすことにより、股関節部に痛みが出現します。痛みの原因となるものは以下のものとなります。変形性股関節症

・一時性変形性股関節症原因不明で関節への負担が原因となり、軟骨の破壊及び変形をきたすことにより起こります。主に加齢などに伴うものが多いです。 ・二次性変形性股関節症

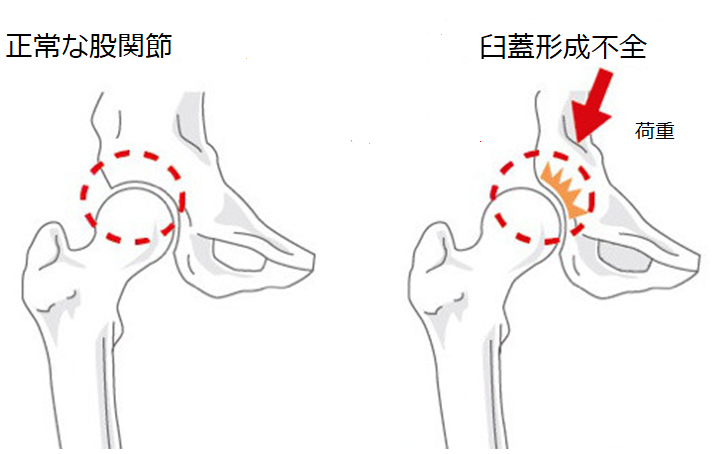

変形性股関節症の80%以上のものが当てはまり、生まれつき股関節の骨盤側がの形が小さい臼蓋形成不全、発育性股関節脱臼・大腿骨頭すべり症・ペルテス病などの小児の股関節の病気、脱臼や骨折などの外傷、痛風や化膿性関節炎などの炎症などで生じるものがあります。特に二次性は小児期の股関節の病気で女性が多い疾患です。 ◎症状の出現について

初期は臀部や膝の上部のこわばりや重い感じが出現し、歩き始めや長時間の歩行、階段の昇降で痛みが引き起こされます。初期でも炎症が強く関節液がたまっていたり、関節唇が損傷されている場合には強い痛みがあります。

初期は臀部や膝の上部のこわばりや重い感じが出現し、歩き始めや長時間の歩行、階段の昇降で痛みが引き起こされます。初期でも炎症が強く関節液がたまっていたり、関節唇が損傷されている場合には強い痛みがあります。変形が進行すると、動きが制限され痛みが強くなり、筋力低下してきます。長時間の歩行や階段昇降、しゃがんだり立ったりする動作が困難になるなど徐々に日常生活の制限がうまれる可能性があります。 ◎治療法

・保存療法…体重のコントロールや安静、杖の使用、股関節周囲の筋力トレーニング、温熱療法や痛み止めなどの内服薬などを行います。 ・手術…重度の変形があり、日常生活に支障が出てしまう場合には、人工股関節手術があります。若い方だと関節形成術(骨切り術)が行われます。他の手術法として関節固定術や股関節周囲の筋肉の緊張を緩める筋解離術などがあります。 ●先天性股関節脱臼

小児整形外科の最も代表的な疾患で、1000人の1人くらいの確率でみられます。女児に圧倒的に多いですが、原因はまだわかっていないそうです。 ●関節リウマチ

原因は不明だが、リウマチが股関節まで及ぶと軟骨やすり減ったり骨の変形が進行したりします。 ●大腿骨頚部・転子部骨折

高齢者や閉経後の女性、骨粗しょう症の方に多く、この部位の骨折では歩行能力が損なわれてしまいます。手術を行わないともう一度歩けるようになるのは困難になることが多いので、ほとんどの場合は手術療法による治療が必要となります。 ●グロインペイン症候群

サッカー選手の職業病とも言われます。別名(鼠径部痛症候群)と呼ばれ、内転筋腱障害・腸腰筋の機能障害・鼠径後壁欠損・外腹斜筋腱損傷・恥骨結合炎内転筋腱障害・スポーツヘルニアなどの総称です。痛みの出現部位では、下腹部・睾丸後方・坐骨部・内転筋近位部など多岐にわたります。痛み方は安全ピンで刺された痛みと表現される場合もあるそうです。 ●大腿骨頭壊死

大腿骨頭に血液が通わなくなり、壊死することにより引き起こされる。 ●感染によっての原因

何らかの原因により股関節内に細菌が侵入することにより起こる炎症(股関節炎)。血行性のものや骨髄炎によるものが多く、悪寒戦慄を伴い、股関節に激痛があり、膿が貯まり、腫脹と熱感が強くなります。乳児にみられることもあります。

・当院での治療について

膝や股関節を含め変形性の疾患に関しては、特に初期では主に保存療法で経過観察されます。変形は進行性の疾患である為、運動療法やマッサージ等の治療が大事になると考えます。BC-MT療法で筋トリートメントをし、骨格の変異を調整することによって変形する進行を妨げることにつながると考えます。また、隣接する関節の負荷も多くなると考えらますので、その付着する筋や関節の調節も大事だと思います。スポーツ疾患でもBC-MT療法や鍼灸療法での筋・骨格の調整が大事だと考えられます。少しの痛みなら大丈夫だと我慢をしながらスポーツをされている方も多いような気がします。そういった状態が続き強い痛みに変わってきたという方も少なくないので、痛みが少しでもあるようでしたら一度ご相談下さい。 当院で状態を拝見し、もしも画像診断が必要だと思いましたら、当院提携のクリニックを紹介致します。また、ご不明な点等ございましたらお気軽にご相談下さい。